Bayerische Geschichten 5/2024: Das Leben ist kein Ponyhof

Liebe Leserinnen und Leser,

unsere neue Kommissarin Pia Traxl ist eine Marke für sich: Münchner Kindl mit deutlich mehr Grant als Charme und als eingefleischte Boxerin hart im Nehmen. Der Steuerberater, der in einer beachtlichen Blutlache vor seinem Kühlschrank liegt, schlägt ihr dennoch auf den Magen. Liegt es daran, dass sie den Fall ohne ihren langjährigen Partner aufklären soll – oder ist es das ungute Gefühl, dem Toten schon einmal begegnet zu sein?

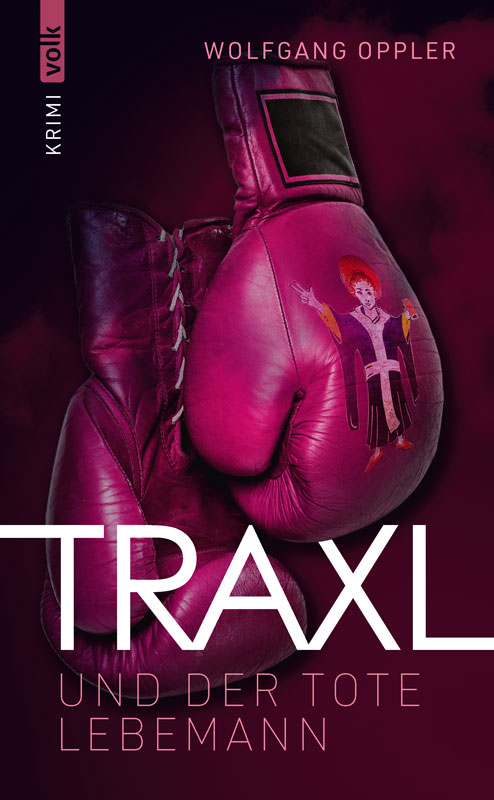

Mit „Traxl und der tote Lebemann“ legt Wolfgang Oppler den ultimativen München-Krimi vor: eine irre gute Geschichte voll mit gierigen Immobilienhaien und abgebrannten Studenten, mit geprellten Erben in pinken Bademänteln und Boazn-Originalen an schmierigen Tresen, mit Schafkopf, Leberkäs, Tollwood, Schlachthof und Viktualienmarkt – inklusive Showdown am Starnberger See.

Leseprobe

Da trotteten wir hintereinander her durch das nächtliche Münchner Schlachthofviertel. Vorneweg der Fadenscheinige. Schlurfte mit müden Schritten das Trottoir entlang wie ein Neunzigjähriger, dem sie den Rollator geklaut hatten. Dabei war er bestimmt nicht viel älter als ich, Mitte vierzig. Wenn überhaupt.

Dreißig Meter dahinter der Grobe. Mit den geschmeidigen Schritten einer Raubkatze. Geballte, mühsam im Zaum gehaltene Kraft. Bewegte sich im Schatten der Hausmauern. Dem merkte man an, dass er so was nicht zum ersten Mal machte.

Wieder dreißig Meter dahinter ich selber. Eine Frau beim Abendspaziergang. Blieb bei jedem Geschäft für einen Moment stehen und musterte die Auslage – auch wenn es sich nur um einen Zeitungskiosk oder eine Metzgerei handelte. Denn recht viel mehr Shopping-Optionen hatte die Gegend nicht im Angebot.

Unwillkürlich wandte ich den Kopf, ob dreißig Meter hinter mir noch einer käme.

Niemand. War besser so.

Es ging die Zenettistraße entlang, rechts in die Thalkirchner. Ich kannte das Viertel. Hier machten die Häuser nicht nur nachts einen schläfrigen Eindruck, trotz aller werktäglichen Hektik und Betriebsamkeit. Von den Wänden bröckelte der Putz. Auf vielen der im Halteverbot abgestellten Autos blühte der Rost. Fast kam es mir vor, als trieben die verirrten Seelen mancher der Tiere, die man hier in über hundert Jahren abgeschlachtet hatte, zwischen den Häuserschluchten ihr Unwesen.

Plötzlich änderte der Grobe die Richtung. Lief quer über die Fahrbahn. Verschwand in einer Seitenstraße. Hatte der mich entdeckt? Oder war ihm das Geschlurfe des Fadenscheinigen zu blöd geworden? Verdenken konnte ich es ihm nicht.

Die Entscheidung, welcher der beiden Gestalten ich folgen wollte, kostete mich keine Sekunde. Der Grobe war hinter dem anderen hergetappt. Also war der Vordere der Interessantere von beiden. An dem blieb ich dran.

Jetzt bog er in die Reifenstuelstraße. Schleppte sich noch ein paar Meter weiter. Machte vor einer Kneipe halt. Emil’s Pilsparadies. Er wirkte unschlüssig. Zündete sich eine Zigarette an. Machte zwei tiefe Züge. Warf das Staberl in hohem Bogen in den Rinnstein.

Dann gab er sich einen Ruck, schob die Tür auf und betrat das Lokal. Ich ließ ihm ein paar Minuten Vorsprung, bevor ich folgte.

Es gab sie noch, diese Etablissements, deren einziger Zweck darin bestand, ungestört möglichst viel Alkohol in möglichst kurzer Zeit zu inhalieren. Schummrige Beleuchtung. Drei Tische mit Resopalplatten. An einem davon hielten sich zwei Weißhaarige in abgewetzten Arbeitskitteln an ihren Biergläsern fest. An der Wand Spielautomaten, davor drei picklige Jugendliche, die sie fütterten. Auf der anderen Seite des Raums der Schanktresen. Aus zwei schnarrenden Boxen an der Decke dudelte Stimmungsmusik der schmerzhaften Sorte. Gerade arbeitete sich Heino an seiner blau, blau, blauen Alpenblume ab.

Der Fadenscheinige saß auf einem Hocker am hinteren Ende der Bar und hatte den Kopf in die Hände gestützt. Der mausgraue Anzug war viel zu weit für seine hagere Figur. Das fahle Gesicht schlampig rasiert. Schüttere Haare hingen bis in den Kragen. Ich trat näher an ihn heran. Vor ihm stand ein doppelter Cognac. Unberührt. Dafür zierten seinen Bierdeckel bereits stolze vier Striche. Alle Achtung! Das nenn ich Sturztrunk.

Jetzt griff er nach dem Schwenker, kippte den braunen Inhalt in einem Zug in seinen Rachen und machte dem Wirt ein Zeichen. Der hatte die Flasche erst gar nicht aus der Hand gegeben, streckte seinen tätowierten Unterarm vor, schenkte nach und machte den fünften Strich.

Ich setzte mich auf den Stuhl neben dem Rekordschlucker und bestellte ein Weißbier. Kommentarlos zapfte der Tätowierte ein Pils und stellte es mir hin. Dann halt kein Weißbier.

Der Fadenscheinige musterte mich argwöhnisch, rutschte mit seinem Hocker zehn Zentimeter weg. Mehr schaffte er nicht, weil dann die Wand kam. Ich prostete ihm zu und nahm einen Schluck.

„Da hat aber einer Durst.“ Ich wies auf seinen Deckel. „Gibt’s was zu feiern?“

„Geht keinen was an!“ Er leerte sein Glas, verzog das Gesicht zu einer Grimasse, machte sein Zeichen für den Wirt.

„Auch recht.“ Ich trank erneut.

Um die Dinge in Schwung zu bringen, wagte ich einen Schuss ins Blaue. „Wir beiden Hübschen kennen uns doch.“

„Davon wüsste ich was.“ Das sollte vermutlich souverän klingen, doch die Schweißtropfen auf seiner Stirn gaben Anlass für Zweifel. Da konnte ich schon mal gemein sein: „Denk nur ordentlich nach. Cosima-Residenz. Da hast du dich nicht mit Ruhm bekleckert.“

Trotz der funzeligen Beleuchtung entging mir nicht, dass sein Gesicht den Farbton von frischem Büffelmozzarella annahm. Treffer!

Er wandte den Kopf zur Wand. Als ob ich ihn da nicht mehr sehen könnte. Griff nach seinem sechsten Schnaps. Die Hand zitterte. „Scher dich zum Teufel!“, keuchte er.

„Will ich gerne machen. Wenn du mir vorher sagst, wer dich geschmiert hat.“

„Geht dich nichts an!“

„Oho! Geht mich wohl was an. Rainer Weissmoor. Na, klingelt’s? Mein Auftraggeber“, log ich. „Du weißt genau, dass da noch eine Rechnung offen ist.“

-

ISBN: 978-3-86222-490-6 €18,00