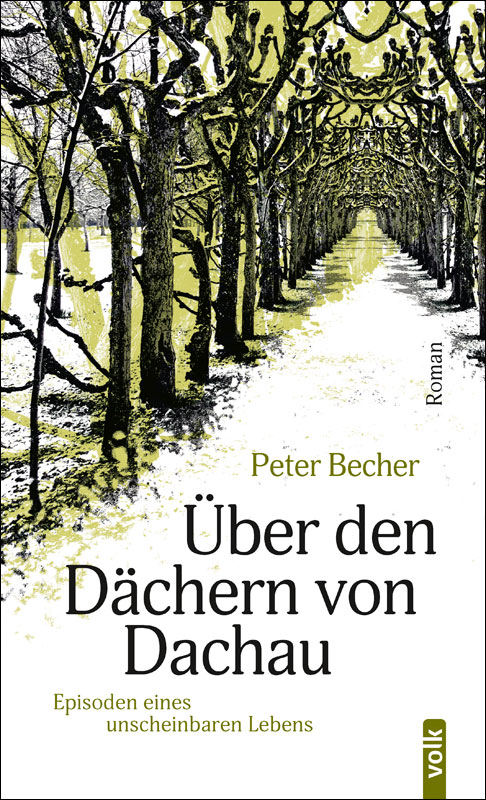

Bayerische Geschichten 15/2025: Über den Dächern von Dachau

Liebe Leserinnen und Leser,

seine Kindheits- und Jugendjahre verbrachte Paul Bergmann in München, seine Arbeit als Dozent des Goethe-Instituts führte ihn später für mehrere Jahre ins Ausland, nach Prag, New York und Sydney. Kleine Abenteuer bestimmten sein Leben, keines war sensationell und doch jedes voll intensiver Wahrnehmungen. Ein zentrales Erlebnis war für ihn die Geburt seiner älteren Tochter in Dachau, wo er Zivildienst geleistet hatte und dem KZ-Überlebenden Max Mannheimer begegnet war.

Peter Becher erzählt in seinem Episodenroman „Über den Dächern von Dachau“ von diesem scheinbar unscheinbaren Leben, das als subtiler Spiegel der Zeit von den 1950er Jahren bis zur Coronakrise der Gegenwart wirkt.

Leseprobe

Die erste fremde Stadt, die Paul kennenlernte, die ihn immer wieder faszinierte, so wie damals, Pfingsten 1970, immerwährende Gegenwart das Rauschen der Seine, der Schatten der Brücken, die Klänge der Gitarren, ein einziger Jahre überdauernder Atemzug, das war – Paris.

Paris, ein Wort wie eine Kupfermünze, die durch das Gedächtnis rollt, klingend und klirrend, begleitet von einem summenden Echo, in dem sich ein ferner Mai wiederholt und nicht zu vergehen scheint, damals, als er mit seinem besten Freund vor einer Metrostation stand, kurz vor Mitternacht, immer noch leuchtend das Schild, leuchtend und lockend hinter all den Jahren, die sich dazwischengeschoben haben, stetig und unerbittlich. Was lässt sich überhaupt noch sagen von diesen Tagen, von der Luft und dem Licht der Stadt, von der Sehnsucht, die ihn damals trieb, ihn und seinen Freund Gerry? Wie ein Labyrinth die endlosen Gänge und Stiegen der Metro, immer tiefer hinab in das Bergwerk der Stadt, bis zu einem jener rüttelnden Wagen, in dem sie dicht gedrängt nebeneinanderstanden, mit Rucksäcken und Gitarren, so wie der letzte Autofahrer sie am Stadtrand von Paris abgesetzt hatte.

Siebzehn Jahre war er damals alt, seit Monaten unterwegs mit Bob Dylan, Donovan, Peter, Paul and Mary, weit offen die Traumtüren einer sagenhaften Zukunft, hinter der sich die kleine Türe seines Zimmers unscheinbar und lautlos schloss. Wenn er morgens die Stimme seiner Mutter aus der Küche hörte, wenn abends der Fernseher im Wohnzimmer lärmte, wenn er an seinem Schreibtisch saß, erste Gedichte und Lieder zu Papier brachte, siebzehn Jahre, so viele Stimmen und Pläne, Büchners Danton, Hemingways Fiesta, der Fremde von Camus, Bunuels Milchstraße, 2001 im Weltall, Michel Piccoli und Romy Schneider in den Dingen des Lebens, ein Wirbel von Gefühlen, der ihn erfasste und fortriss, bis er wirklich in Paris war. Paris!

Kurz vor Mitternacht standen sie auf der Place de la Sorbonne, da müsst ihr hin, da sind lauter tolle Typen, hatte irgendwer erzählt, und nun standen sie da und kein einziger Typ war zu sehen, ein leerer, schmutziger Platz mit gelb schimmernden Lampen und abweisend hohen Hausfassaden. Irgendwo musste eine Jugendherberge sein, hatte er die Adresse notiert, schattenhafte Straßen und Plätze, die unter den Lampen noch größer und leerer wurden, vorbeihuschende Gestalten und Gesichter, ein einziger Satz, der ihre Zunge quälte, „nous cherchons une place à dormir“, den niemand verstehen wollte. So stolperten sie auf eine verschlossene Türe zu, eine scheppernde Klingel, ein unfreundliches Gesicht, das misstrauisch auf die Straße starrte, „nous sommes complets“, das knirschende Geräusch eines Riegels.

„Vous êtes des Allemands?“

Eine kleine, runde Gestalt mit Hut und Jackett trippelte auf sie zu. In den Händen eine Holzkiste mit Einkäufen, ein Glas Gurken, Tüten, Schachteln, eine Flasche Milch, Verpflegung für eine halbe Woche.

„Kommt, kommt, ich zeig euch einen Platz.“

Drehte sich im Kreis wie ein Diskuswerfer und schleuderte die Kiste über einen Zaun mit spitzen Eisenlatten, mitten in den gepflasterten Hof eines Grundstücks. Alles so schnell, dass sie gar nicht mitkamen, gar keine Wahl hatten, erschrocken von dem Knall, mit dem die Kiste aufschlug, die Schachteln platzten und Glas zersplitterte.

„Jetzt habe ich die Hände frei“, rief der Mann und brach in ein glucksendes Lachen aus, das seinen ganzen Körper schüttelte. Er wischte sich die Tränen aus den Augen und winkte ihnen zu. Wie ein Wasserfall redete er auf sie ein, halb französisch, halb deutsch, von einem Kollegen in Köln und der Naziokkupation von Paris, vom Schlachthof, in dem er arbeitete, und von den Hallen, die man zur Schande der Franzosen abreißen wolle. Mehr hüpfend als gehend bewegte er sich zwischen ihnen, mal eilte er voraus, mal griff er nach ihren Gitarrentaschen, die sie fester am Griff packten. Kaum hatte er ein paar Worte gesprochen, brach das glucksende Lachen wieder aus ihm heraus, das alle Laute verschluckte.

Mit jedem Schritt kam ihnen der Kerl eigenartiger vor. Wie kam er überhaupt dazu, sie anzusprechen, sein ganzes Essen fortzuwerfen, sie irgendwohin zu führen, ohne zu sagen, was er wollte, bog er in eine dunkle Gasse ein, an deren Ende das Schild einer Metrostation wie eine Erlösung leuchtete. Unter dem Schild deuteten sie auf die Treppe. Unwillig schüttelte der Kerl seinen Kopf. Keine Metro, nur noch wenige Schritte zu Fuß. Sie zögerten, blieben stehen, schauten sich fragend an.

„Kommt nur, kommt“, rief er, „seulement cinq minutes!“

Sie stiegen die erste Stufe hinunter.

„He, verdammt noch mal, ich hab keine Fahrkarte, kein Geld!“

Doch ihre Beine hatten sich schon entschieden. Die Rufe des Kerls verwandelten sich in ein Schimpfen und Fluchen.

„Mein ganzes Essen habe ich wegen euch weggeworfen, ihr verdammten Kerle, ihr Schweine, ihr Nazis!“

Sie liefen die Treppe hinunter, in einen Gang hinein, und blieben erst stehen, als sie auf dem Bahnsteig angekommen waren. Ohne zu überlegen, stiegen sie in die nächste Metro und fuhren zwei, drei Stationen, irgendwohin, ein Aufatmen in ihren Worten, als ob sie einer Bedrohung entkommen wären.

-

ISBN: 978-3-86222-536-1 €22,00